历史狂流2019-02-05 21:10:01

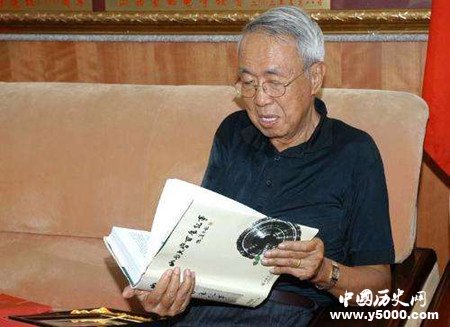

由冀朝铸口述,苏为群采访整理的《从“洋娃娃”到外交官》一书记述了冀朝铸先生半个世纪的外交官生涯,现从该书摘录一个片断,来认识那段历史。下面即是摘录正文。

我于1975年春天从中国驻美联络处回到国内,立即向人事司的一个科长报到。这个科长冷冰冰地接待了我,让我耐心等待。过了不久,她忽然又一次召见我,这次她笑嘻嘻地让我去国际司报到,因为已任命我为国际司的副司长。

很久以后,我才知道我之所以被任命为国际司副司长,是外交部的一些老同志,如符浩、章文晋等人,同外交部那几个有权势的年轻人进行斗争的结果。

这几个有权势的人想把我踢出去,或送到外国语学院去教书。外交部部长乔冠华也不同意我离开外交部,结果就把我派到国际司工作了。我到国际司工作,从任命的文件上看有三年半,但实际上当副司长只有约一年,职责是分管联合国安理会的事务。

但才干了两个月,正要进一步熟悉新工作时,我接到通知,说过去我下放农村的时间较短,还不够两年,所以要再下放农村锻炼一年。我又被派到外交部在北京郊区的五七干校干农活儿了。

周恩来总理在1976年1月8日去世了,他手下的人告诉我这个悲痛的消息,并安排我去北京医院向他的遗体告别,还安排我参加由邓小平主持的他的追悼会。看见总理的遗体,眼泪几乎遮住了我的视线,心中的悲痛难以言表。

我们的好总理一去不复返了,以后再也不会有这样的严师、慈父关怀我、指导我了。我失去了一位长期教导我、关心我的恩人,中国人民也失去了一位卓越的领袖。没有了总理,中国的命运会向何处去呢?

我用满腔的悲痛,抒写了一篇悼念敬爱的周总理的文章,送到《人民日报》社。但几个星期过去了,我那篇文章还没有登出来,我就打了个电话到《人民日报》社,问是怎么回事。铃声响了很久才有人接,他粗暴地说我的文章丢了,然后就挂上电话了。

我只好回五七干校继续干活去了,种地、喂猪,直到1976年5月的一天,忽然一辆小轿车从城里来了,把我带到外交部长乔冠华的家里。乔部长告诉我说还让我给毛主席当翻译。这实际上把我卷入了外交部内部的一场剧烈的权力斗争。

斗争的结果是乔部长被彻底打倒,我也遭受了多次批斗,目的是把我彻底批倒批臭,撵出外交部。

但外交部的老干部还是静静地支持我,我在翻译室的一些老同事们也都给我巨大的支持。随着邓小平恢复职位,外交部的老人们也再度掌权。

当时的外交部长黄华和副部长章文晋、宫达非、符浩、浦寿昌和黄华的夫人何理良副司长,以及其他很多人,都认为是到了再度派我出国以最大限度地发挥我的才能的时候了。但他们之间也有意见分歧,不知是派我到纽约的中国常驻联合国代表团工作好,还是派我到联合国秘书处去工作好,或者还回到华盛顿的联络处继续工作。

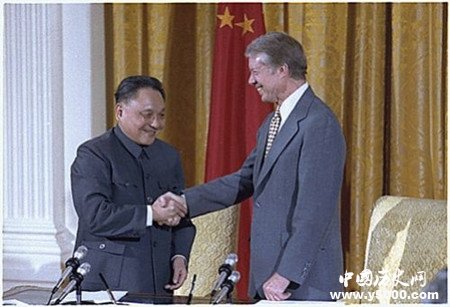

就在这时,中美达成协议,要建立外交关系,从1979年1月l日生效。邓小平要亲自出访美国。外交部要为邓小平找一个合适的翻译。

我那时已49岁,早过了敬爱的周总理规定的40岁以上不再当一线口译的那条线。可是那时外交部的领导在找合适的翻译上确实遇到了困难,因此副部长宫达非就把我叫去说,我虽然已不是“小冀”,而是“老冀”了,但愿不愿意再试一试为邓小平当翻译。我就回答说:能为邓大人当翻译对我来说是个很大的荣幸。

在中国和美国建立外交关系的联合公报里写着,“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府,在此范围内,美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美利坚合众国政府承认中国的立场,即只有一个中国,台湾是中国的一部分。”

邓小平当时是副总理,但美方的接待规格很高,相当于对一位国家首脑的接待,包括在玫瑰园的欢迎讲话,国宴,和美国总统进行官方和非官方的会谈等等。我作为国际司副司长,是邓小平代表团中一个正式的成员,也是为他在所有活动中担任翻译的一名译员。

下一页邓小平和卡特总统会谈、参观斗牛场、波音公司等故事

不论是邓小平和卡特总统的官方会谈、宴会,和美国政府其他成员以及国会议员的会见,还是邓小平参观德克萨斯的斗牛场,参观西雅图的波音公司,我都是他的翻译。很多方面类似我跟周总理在60年代出访时给他当翻译的情景,只是那时我只有30岁,而此时我已年近半百了。

由于那些年代给我精神上和体力上带来的巨大压力,对我的健康也造成了损害,我的身体远不如从前了。

在从北京飞行17个小时后,包括在阿拉斯加加油,我们就到了华盛顿。然后就直抵美国国家安全顾问布热津斯基博士的家里。在他家里的自助晚餐上,有二十多人出席。房间较小,椅子也很少,我就一直站在邓小平身后。

我比较高,而邓小平比较矮,所以平日游览时,我就尽量使身体放低些,好使邓听到我的话。可当邓坐着,我站着时,我就得把整个腰都弯下去,这样邓才能听清我的话,我也才能听清邓和美国客人的对话,这确实让我感到很吃力。我又有一天半没睡觉了,更感疲劳。晚宴以后,我的两腿就像木头一样不听使唤了。

在国宾馆(BlairHouse)住是很舒服的,这个宾馆比我以前随周总理出访时住的宾馆更为华丽,像宫殿一样。食物也很精美,特别是对我这个吃惯了美国饭的人来说。我因为爱吃冰激凌,所以觉得没有冰激凌的西餐都美中不足。在BlairHouse吃的第一顿饭很美味,但上的甜食是没有奶油的、加水的冰激凌,所谓“减肥冰激凌”,我就大为失望。

吃完饭后,我就用中文跟我的同事说,我真失望,没吃到真正的冰激凌。可是不知怎么回事,第二天午饭、晚饭时,每个人桌上都有一大盘各式各样的美味冰激凌,而且以后在整个美国之旅中吃饭都有冰激凌。我们不禁赞叹美国特工人员窃听技术的高超。

到华盛顿两三天后,我因为缺少睡觉和极度疲劳又病倒了,每分钟心跳150下。幸亏白宫的医生给我吃了很好的药,休息一天后,我又能继续工作了。

在整个访美期间,美方对邓小平的接待都是极为热情的。《时代》周刊把邓小平作为封面人物,隔一段时间后又再次把邓小平的照片放在封面。这是《时代》杂志绝无仅有地在一年之内两次把同一个人选为封面人物。

很多报纸也都发表社论称赞邓小平。《纽约时报》甚至还发表了一篇关于我的文章,说我是“离不开的冀先生”,他们主要不是夸奖我的翻译技巧,而是说美国缺少像我这样效率高的译员,只好依靠我沟通双方。

虽然美国很快就致力于培养它自己的中文翻译,但直至20年后的今天,当克林顿总统访华时,美方的译员还是一再受到批评,说翻译得不好,技巧不高等等。

说句公道话,我的情况跟所有译员都不同,我虽然是百分之百的中国人,但我是在美国长大,在美国接受的教育,但而后又常年在中国工作,我不仅能用两种语言听、说,还能用两种语言思考。换过来,就很难找到一个在中国长大、在中国受教育的美国人。

在访美期间,邓小平的风格是友好而坚持原则,从不在原则问题上让步,但永远准备寻求双方的共同点。他和周恩来总理一样,工作都非常严谨。在和美国国会议员见面时,有些议员如杰西·汉姆斯参议员,就提出一些挑衅性的问题,如台湾问题。

邓小平对这些问题都态度庄重而坚定地予以答复,强调台湾一直是中国的一部分,我们的政策是争取用和平的方式解决台湾问题,但我们永远不放弃使用武力。因为没有一个中国的政府能放弃台湾,宣布说台湾不是中国的一部分。但总的来说,包括电视采访和其他美国记者对邓小平的采访,气氛都是友好而不失礼貌的。

邓小平到达的第二天,由卡特总统主持为他举行了国宴。国宴实际上是对待国家首脑的规格,被邀请的人都是卡特的内阁成员、国会议员和其他知名人士。国宴上还有一个乐队演奏传统音乐。宴会进行到一半时,乐队就走到第一桌的邓小平和夫人面前,演奏小夜曲。

卡特就站起来,致欢迎辞并祝酒,邓小平也回礼。我为他们两人翻译,我被安排在第一桌,坐在邓小平旁边。当我不停地翻译时,也想办法吃了些东西。这比我第一天在美安全顾问布热津斯基博士家中翻译时舒服多了。

在第一桌就坐的还有美国著名的思想进步的女演员雪莉·麦克兰,对中国很友好。她和邓小平谈得很热烈,谈了好多问题。

她提到几年前曾访问过中国的一个农村,有件事使她很感动。她遇到一位正在田里种西红柿的教授,她问教授,是否觉得在偏远的乡下干这种体力活儿是种损失,因为这样完全脱离了他在大学里的科研工作。那位教授说,正相反,他非常高兴和贫下中农在一起,从贫下中农那里他可以学到很多东西。

本来邓小平和麦克兰边说边笑,谈得很高兴,但邓小平听完麦克兰的话后,马上脸上变得很严肃地说:“那位教授在撒谎。”这使麦克兰大吃一惊。卡特当时也正在听着邓和麦克兰的谈话,他马上理解了邓小平话的意思,就点了点头表示同意。

在“文革”中甚至在“文革”前,数以百万计的知识分子下放到农村,有时一去几年,接受贫下中农再教育。这实际上是对人才资源的极大的浪费,给人们造成了很大的痛苦。摧残了人们的健康,甚至生命。而我由于周总理的关怀,成为少数幸运人之一,没有受到太大的迫害,但即使这样我也下放农村劳动达三年。

邓小平是党内少数试图制止这种极左做法的领导人之一,为此他十年之内两次被打倒。他十分清楚那位教授的话只能是撒谎,是掩盖他的真实感情和想法。而麦克兰像那个时代的不少善意的外国人一样,被我们对“文化大革命”的宣传所迷惑。

“文化大革命”正式结束在1976年秋季,但直至1978年党的十一届三中全会拨乱反正,推行实事求是的思想路线和改革开放的政策后,“文革”的极左路线和恶劣做法才受到了彻底批判。

在美国时,邓小平无论走到哪儿都引起巨大轰动。在林肯中心,美方为邓小平举行了一场欢迎演出。当邓小平走上台去祝贺演出成功时,受到观众长时间热烈的鼓掌。在德克萨斯,他出席了一次专门为他举行的斗牛表演,他头戴一顶牛仔帽,引来当地民众长时间的欢呼。

在波音公司,他坐进一个地面的模拟驾驶舱里,坐在副驾驶的位子上,看着驾驶员模拟飞机着陆的动作。

在邓小平结束了他的非常成功的美国访问回国后,我就从国际司调到美大司任副司长,主管中美关系。我还经常派去给邓小平和华国锋当翻译。可是我那时已50岁了,我在美大司的工作也越来越繁重,所以大家都认为我应彻底地从口译和笔译的工作中撤下来。

而曾在美国我的老朋友家做过我的“监护人”的年轻的女翻译施燕华就从此担任了国家领导人的翻译。施燕华成了一位极好的译员,后来就成为驻卢森堡的大使。她的先生则成为我国驻日内瓦代表团的大使。